CentOS本体のバージョンを確認する方法。

|

1 |

cat /etc/redhat-release |

これでバージョンが表示される。

CentOS本体のバージョンを確認する方法。

|

1 |

cat /etc/redhat-release |

これでバージョンが表示される。

|

1 |

yum install samba |

|

1 |

vim /etc/samba/smb.conf |

[global]の項目を下記のように編集|

1 2 3 4 |

[global] dos charset = CP932 unix charset = UTF-8 display charset = UTF-8 |

workgroupの値をWORKGROUPに変更|

1 2 |

\#workgroup = MYGROUP workgroup = WORKGROUP |

すぐ下にある;hosts allowのコメントアウトを外し、自分のIPを許可する。

192.168.を追加しておけば問題無いかと。

最終行に下記を追記し、すべてのユーザーが共有できるフォルダを作成する。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

[Share] comment = All User shared Directories path = /home/samba/share public = yes only guest = yes writable = yes printable = no vfs objects = recycle recycle:repository = .recycle recycle:keeptree = no recycle:versions = yes recycle:touch = no recycle:maxsize = 0 recycle:exclude = .tmp ~$ |

|

1 2 |

systemctl enable smb.service systemctl enable nmb.service |

|

1 2 |

systemctl list-unit-files -t service | grep smb systemctl list-unit-files -t service | grep nmb |

|

1 2 |

service smb start service nmb start |

※ここでSElinuxを停止するのを忘れないこと。

|

1 |

smbpasswd -a worker |

workerは任意のユーザー名。

これで設定は完了。最後にWindowsのファイラーからアクセスしてやればOK。

ぺたり。

|

1 |

yum install httpd |

こんだけ。

そろそろ自分のためにまとめてみる。

CentOS7のイメージデータは下記URLからダウンロード可能。直リンは気がひけるので下記説明を読んで、どうぞ。

ファイル名がCentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.isoとなっている3.9GあるファイルをダウンロードすればOK。基本コンポーネント以外の全てをインストールしたい人はCentOS-7.0-1406-x86_64-Everything.isoをダウンロードすればいい。6.6Gもあるけどね。

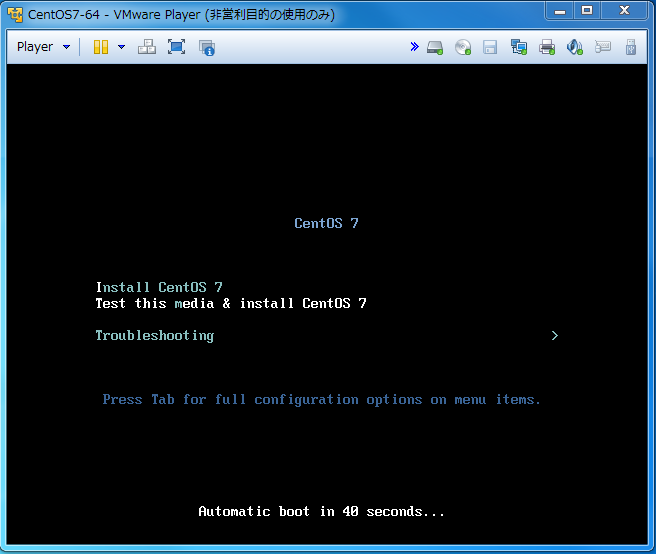

まずはVMWareを起動

※VMのインストール方法は割愛

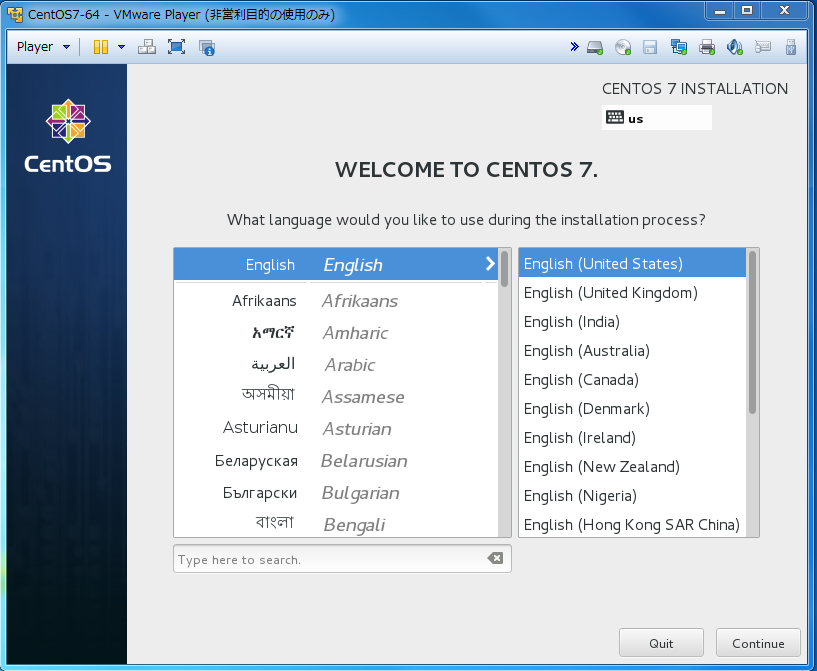

新規仮想マシンの作成をクリック後でOSをインストールを選び次へ。Linux、CentOS 64 ビットを選択し次へハードウェアをカスタマイズをクリック。新規 CD/DVD(IDE)に先ほどダウンロードしてきたISOイメージファイルを設定する。Iを押す。

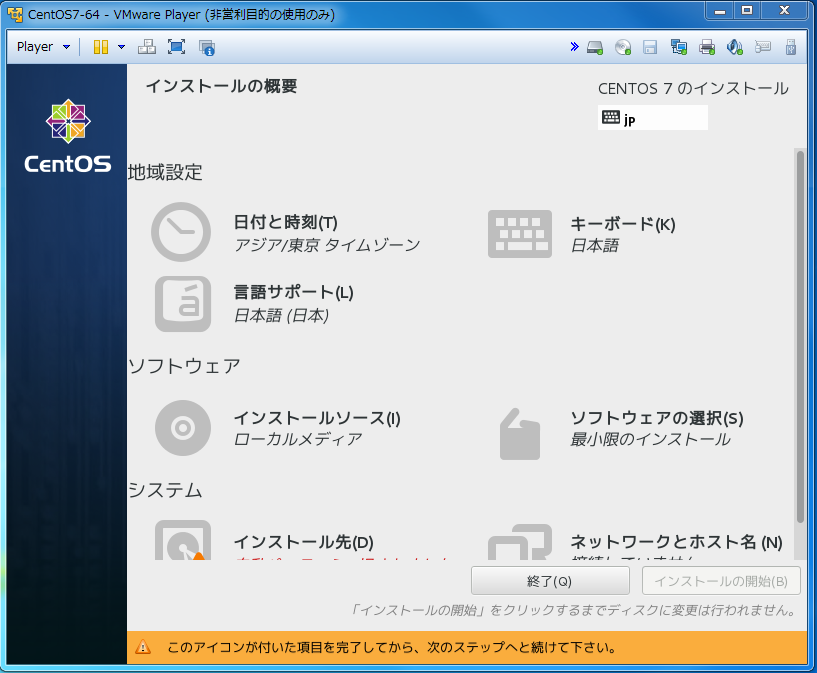

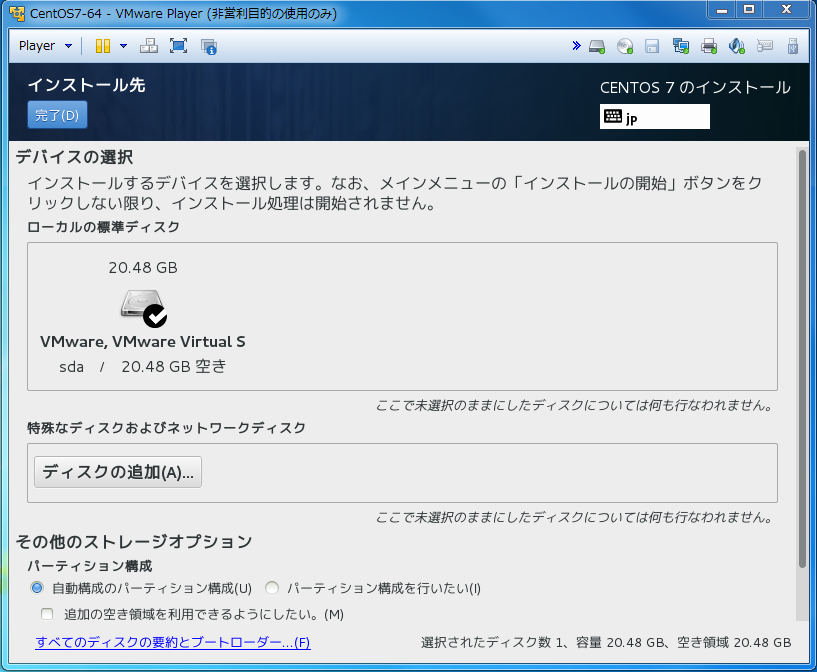

インストール先(D)に警告が出ているのでこれを解決しにいく。

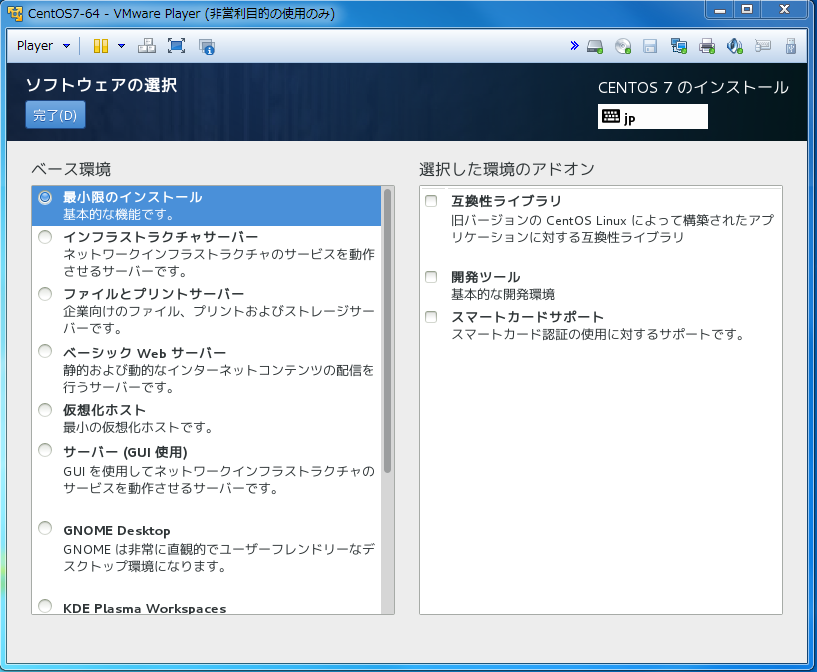

完了ボタンをクリックする。ソフトウェアの選択(S)をクリックして下記画面に移動する。

※初期設定では最小限のインストールになっており、マジでほんとになんにもない状態なので適切に変更したほうが無難。

今回は開発環境の構築なので一番下の開発およびクリエイティブワークステーションを選択した。

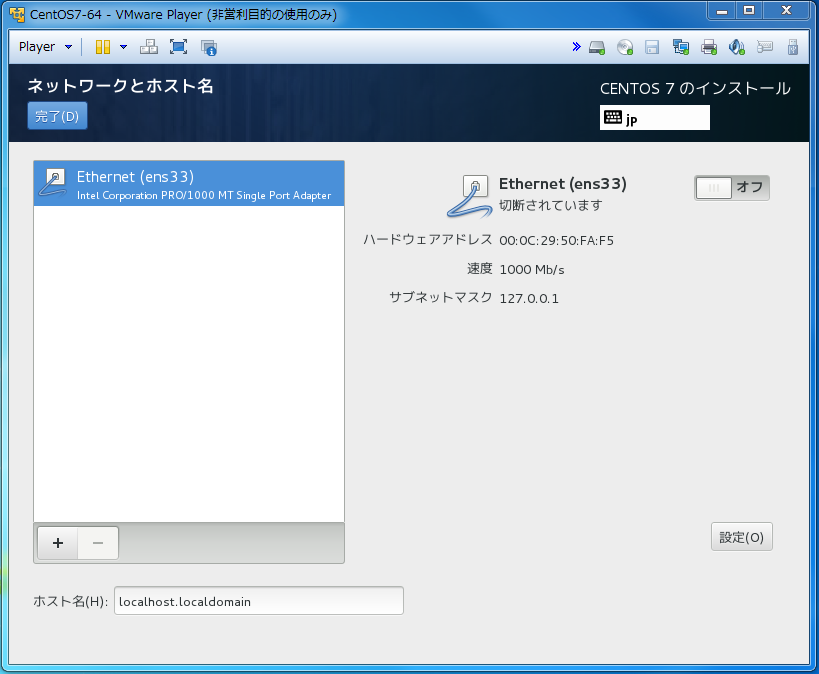

ネットワークとホスト名(N)をクリックし下記画面に移動。

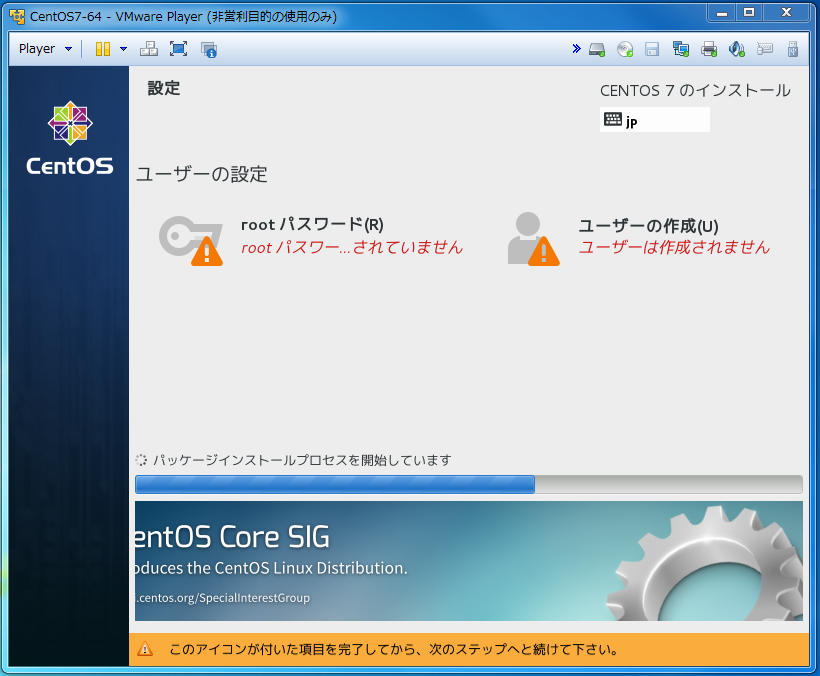

接続済みですの表示になったら画面上部の完了ボタンをクリックする。インストールの開始(B)をクリック。

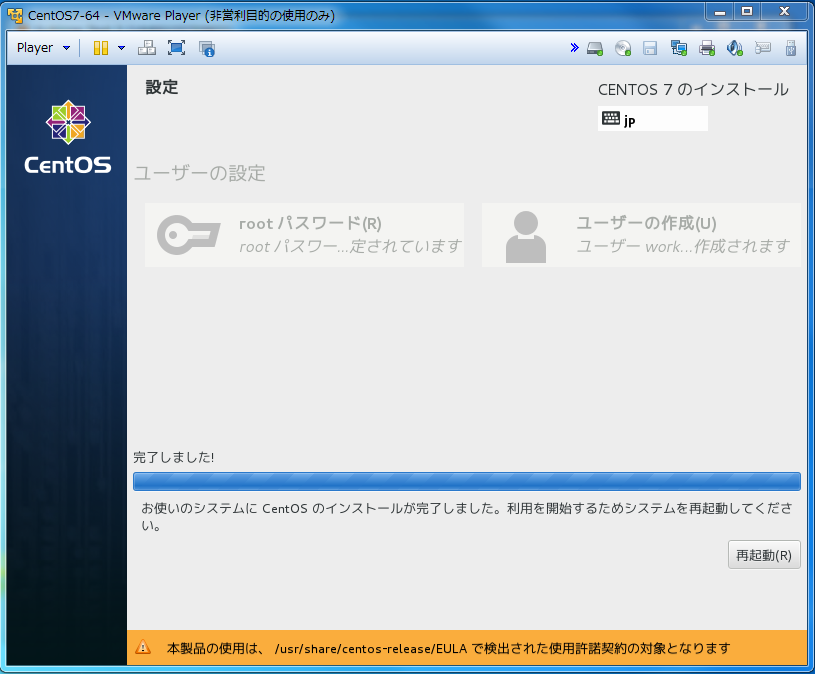

完了したら再起動ボタンを押す。

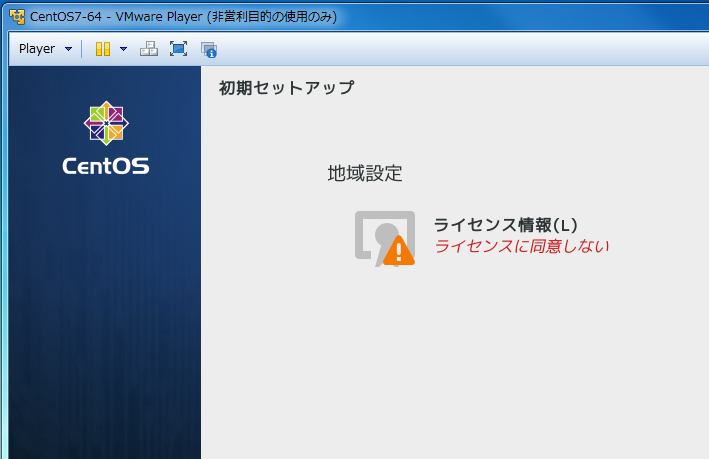

リブートしてしばらく待っていると下記のような画面になるのでライセンスの同意処理を行う。

※ライセンス契約に同意します。(A)にチェックを入れて左上の完了を押せばOK。

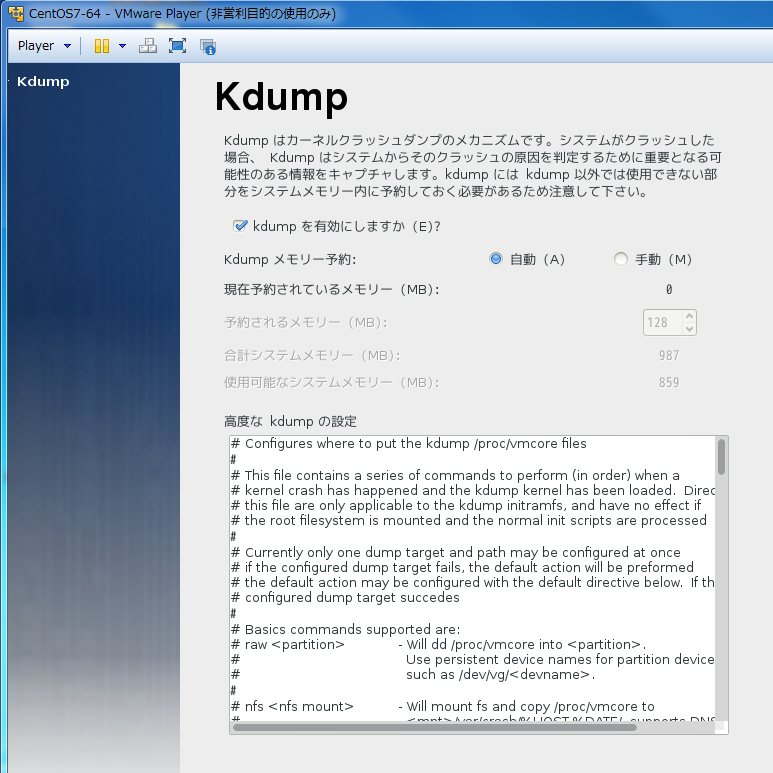

設定の完了(F)を押す。Kdumpの設定が出てくるのでとりあえず進むをクリックする。

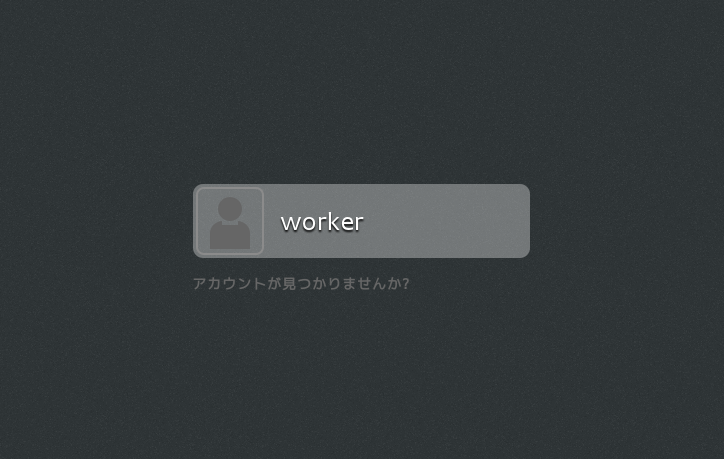

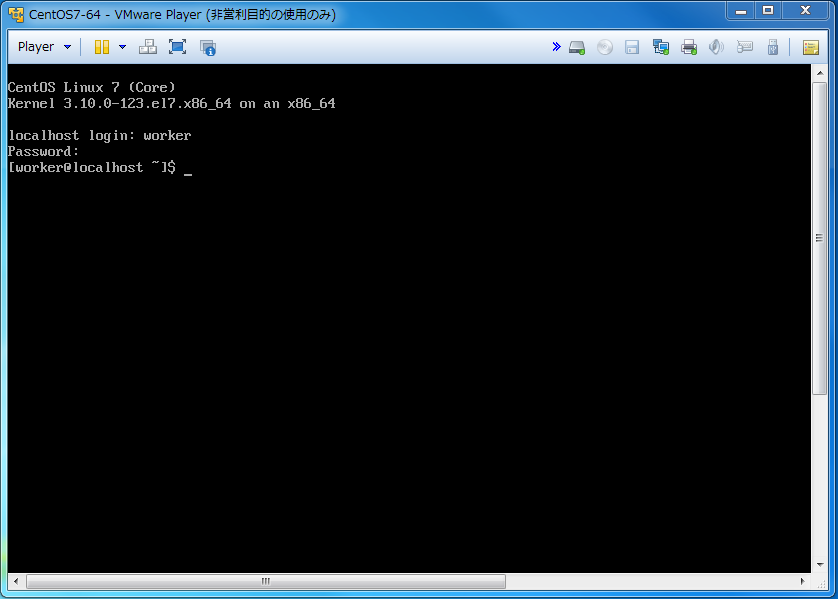

Ctrl + Alt + F5でCUIに切り替えられる。

CentOS7でIPアドレスを固定する方法をメモ。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-xxxxx

※xxxxxは環境によって違うっぽい??

... #BOOTPROTO=dhcp BOOTPROTO=static ... IPADDR=192.168.XX.YY NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.XX.2 DNS1=192.168.XX.2 DNS2=8.8.8.8

といった感じで設定する。

BOOTPROTOをstaticにするのがポイント。

0 */1 * * * 毎時 0分に 1時間おきに実行 0,10,20,30,40,50 * * * * 毎時0,10,20,30,40,50分に実行(10分おきに実行) */5 * * * * 5分おきに実行 23 6 * * * 6時23分に実行 55 23 * * * 23時55分に実行

リポジトリを追加。

sudo rpm -Uvh http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/fedora/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-1.noarch.rpm sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

パッケージを確認。

yum list --enablerepo=remi --enablerepo=remi-php56 | grep php

インストール。

sudo yum install --enablerepo=remi --enablerepo=remi-php56 php php-opcache php-intl php-devel php-mbstring php-mcrypt php-mysqlnd php-phpunit-PHPUnit php-pecl-xdebug php-pecl-xhprof

バージョン確認。

php --version